当社が考えるこれからの建築・リフォーム業界

1. 高齢化社会の進展

佐賀県を含む日本全体では、少子高齢化が急速に進行しています。特に高齢化が顕著であり、これに伴って住まいの改修ニーズが増加しています。

バリアフリーリフォームや介護リフォームの需要は今後さらに高まると予測されこれには、段差解消や手すり設置、トイレや浴室の改修、さらには居住空間の広さを確保するためのリフォームが含まれます。

高齢者が住み慣れた家で長く快適に暮らすための「住み替えやリフォーム」が求められるようになります。

2. 省エネルギー・エコリフォーム

環境意識の高まりとともに、省エネやエコリフォームの需要も増加しています。特に、地球温暖化対策や電力のコスト上昇に伴い、住宅のエネルギー効率を改善するリフォームが注目されています。

断熱工事(屋根・壁・窓の断熱)や、太陽光発電システムの導入、蓄電池の設置などが需要として増加していくでしょう。

また、エコキュートや高効率エアコンといった設備の導入が進み、省エネ対応のリフォームを提供する事が益々増えていく事になります。

3. 住宅の老朽化

佐賀県内でも、昭和や平成初期に建てられた住宅が増え、これらの住宅が老朽化している状況です。これらの住宅のリフォーム需要は今後ますます増加することが予想されます。

耐震リフォームや構造補強が必要とされる住宅も多く、地域によってはこれがリフォーム市場の重要な要素になります。日本全体で耐震基準の強化が進んでいることも、リフォーム需要を押し上げる要因です。

また、老朽化した設備や配管、電気設備のリフォームも重要な需要です。

4. 古民家再生

古民家を改修して宿泊施設にするという「古民家再生」のトレンドや、地域特有の伝統的な建築様式を維持しつつ、現代的な設備を取り入れるリフォームなど、観光資源として活用するためのリフォーム需要が増えることが予測されます。

5. リフォーム業界の競争と差別化

リフォーム業界は競争が激しくなってきており、特に価格競争が進む中で、差別化が重要なポイントになります。消費者のニーズが多様化する中、以下のような特徴を持つ業者が競争に勝ち残る可能性が高いです。

デザイン性:機能性だけでなく、デザイン性を重視したリフォームを提供する業者。

専門性:バリアフリーやエコ、耐震、デザインなど、特定の分野に特化した専門業者。

高品質な施工:施工品質の高さをアピールし、信頼を獲得する業者。

6. 地方自治体の支援

佐賀県も、地域の高齢者や住宅のリフォームを支援するために、補助金や助成金制度を提供している場合があります。これにより、リフォーム業の需要を後押しする政策が進められる可能性があります。

FC加盟店による想定問答 (チャットGPT4o)

Q.1 戸建て住宅が20年に1度リフォームをする確率は何%ですか 条件として場所は日本の佐賀県で3万世帯とします。 住宅の老朽化としては築40年とします。 経済的余裕としては平均的なものとします。

A.1 1. 住宅の老朽化

今回は築40年の住宅ということで、リフォームを行う確率は一層高くなると予想されます。築40年を超える住宅では、老朽化が進んでおり、特に以下のようなリフォームが必要になることが多いです:

外壁や屋根の修繕:風雨や時間の経過で劣化が進み、塗装や防水処理が必要。

配管や電気設備の更新:古い配管や電気系統は故障や劣化のリスクが高くなるため、更新が必要。

耐震補強:日本では、特に築40年以上の住宅は耐震基準が現在のものと異なるため、耐震補強を行うケースが多い。

内装のリフォーム:経年劣化により、床や壁、設備が古くなり、リフォームが検討されやすい。

築40年という段階で、これらのリフォームが行われる可能性が非常に高いため、リフォームの実施率が20年に1度という確率はかなり高くなると予想されます。

- 経済的余裕

「経済的余裕が平均的なもの」という条件は、リフォームを行うかどうかに大きな影響を与えます。特に、リフォームにかかる費用が高額になる場合もありますが、近年ではリフォームローンや助成金制度も普及しており、経済的にはリフォームを行うハードルが下がっています。佐賀県など地方でも、一定の経済的余裕があればリフォームを実施するケースは増えていると考えられます。

- 地域の状況(佐賀県)

佐賀県は、人口減少や高齢化が進んでいる地域ですが、住宅市場においては他の都市部と比べてリフォーム市場の活発さはやや低いかもしれません。ただし、築40年を迎えた住宅が増えてきているため、リフォーム市場の需要は年々増加していると言えます。

- リフォームの実施率(全国平均)

全国的に見ても、築40年以上の住宅でリフォームを実施する確率は、かなり高くなります。特に耐震補強や老朽化対策を含むリフォームは、年数が経過するごとに需要が高まります。

推定リフォーム率

築40年以上の住宅でのリフォーム実施率は、50%~70%程度と言われています。これは、住宅の老朽化が進むとともに、リフォームの必要性が増すためです。

- 20年に1度のリフォーム確率

リフォームが実施されるタイミングは、築40年の段階でかなり高いため、20年に1度のリフォームという観点で考えると、確率はさらに高くなります。築40年の住宅がリフォームを行う確率は、おそらく50%~70%の範囲内となり、その確率を20年に1度のペースで考えると、リフォームが行われる年の確率は非常に高くなります。

したがって、佐賀県の3万世帯を想定した場合、築40年の戸建て住宅が20年に1度リフォームをする確率は、概ね50%~70%程度となります。

Q.2 佐賀県で10年後または20年後の建築業者に於ける下請け業者の数はどうなっているのでしょうか?

A.2 1. 建設業界の現状と傾向

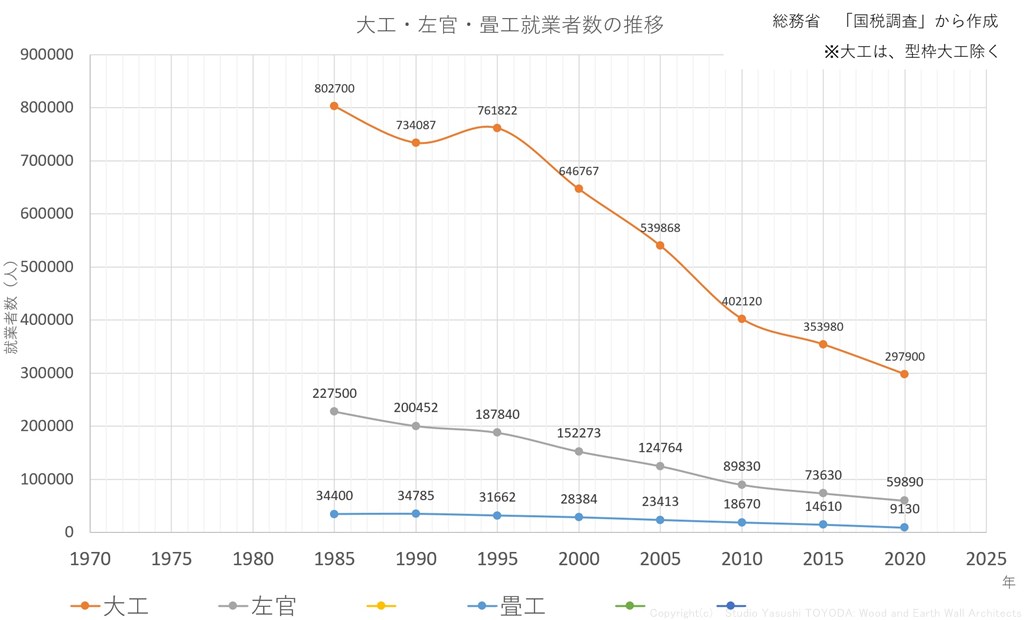

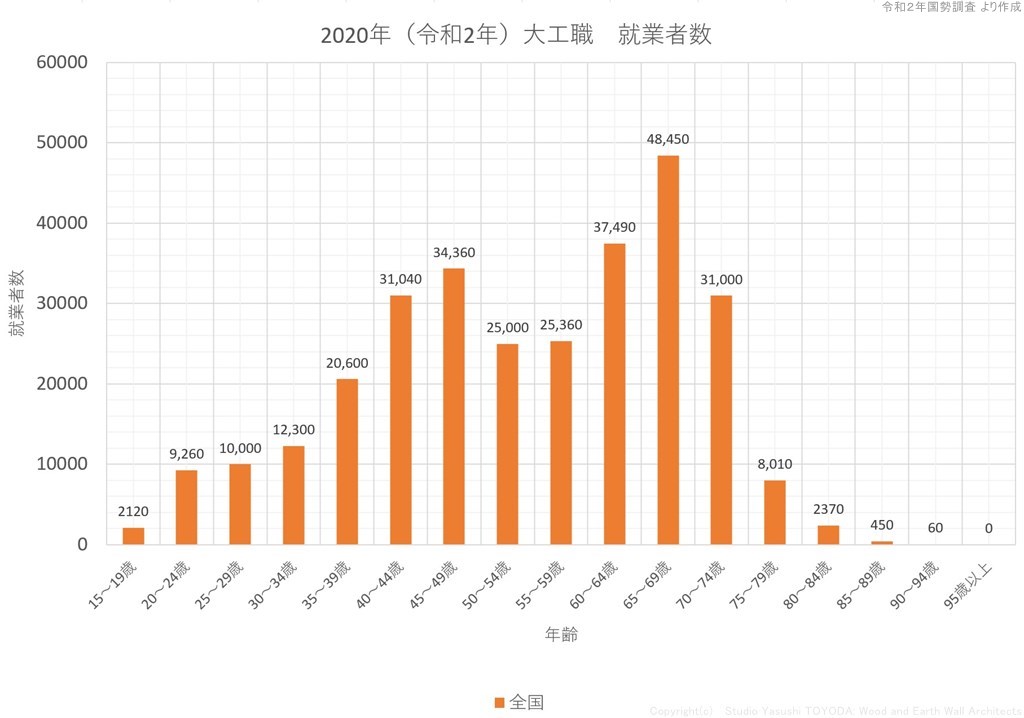

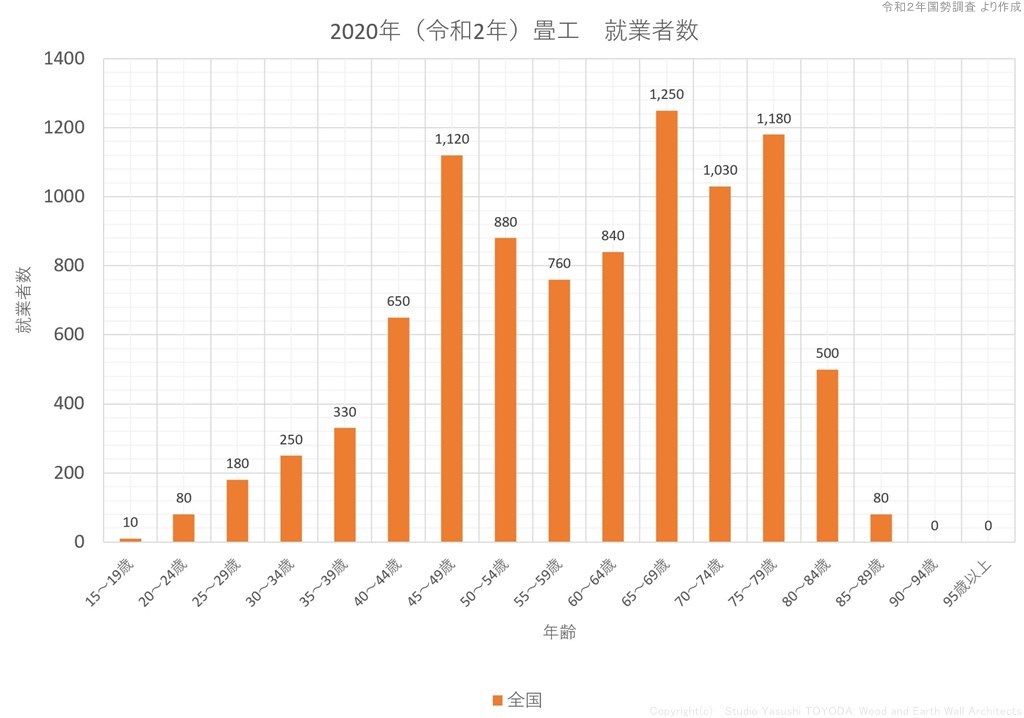

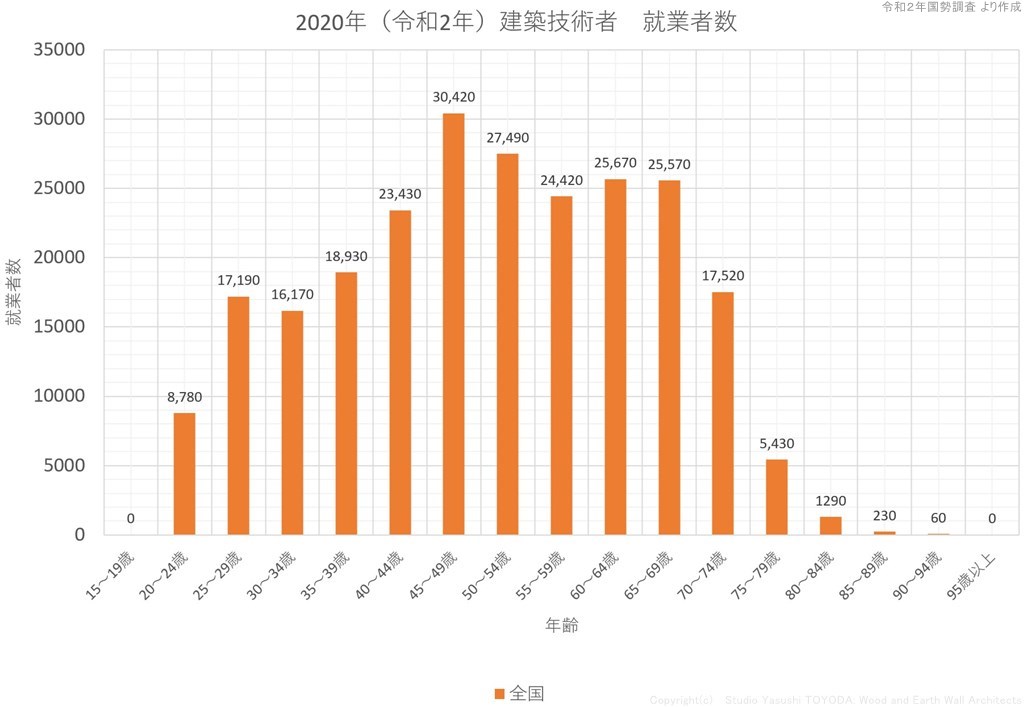

建設業界は、日本全体で労働力不足が深刻な問題となっています。特に若手の職人や下請け業者の数が減少しており、これは佐賀県を含む地方でも同様の課題です。高齢化や若者の業界離れが進んでいるため、下請け業者や職人の数が今後も減少する可能性が高いです。

・高齢化

建設業界では、職人の高齢化が進んでいます。特に地方では、若年層が建設業界に就職する割合が低く、高齢の職人が多くを占めています。10年後、20年後には現在の職人の多くが引退しているため、下請け業者の数も減少する可能性が高いです。

・人手不足

近年、建設業界は人手不足が顕著です。特に地方では、都市部に流出した若者が戻らず、業界を支える人手が不足しています。これが長期的に続く場合、下請け業者の数も自然と減少する可能性があります。

・新たな技術導入

AIやロボット技術の導入が進むと、一定の作業は機械化される可能性があります。これにより、現場での作業員が必要なくなる部分もありますが、依然として人手が必要な分野(例えば、細かな修正や特殊な技術を要する部分)は残ると考えられます。技術革新により、下請け業者の数が減少する可能性はありますが、一方で、新たな技能を持った人材の需要が増えることも考えられます。

2. 佐賀県の地域的特徴

佐賀県は、人口減少や高齢化が進んでいる地域であり、これが建設業界にも影響を与えています。佐賀県内での住宅需要や公共事業に関しては、都市部である佐賀市や鳥栖市などで一定の需要がありますが、郊外や農村部では需要が限られていることもあります。このような状況では、次第に建設業者の数が減少し、下請け業者も縮小していく可能性が高いです。

・地方の小規模業者

佐賀県内の建設業者は、小規模な事業者が多く、下請け業者としても数が分散しています。これらの業者が統合されたり、廃業したりする可能性があり、結果として下請け業者の数が減少することが予想されます。

3. 建設業の将来予測

日本政府は、建設業のデジタル化や労働環境の改善を進めており、これが一部の労働力不足を緩和する可能性がありますが、中小規模の下請け業者の数が大きく増加することは難しいと考えられます。むしろ、数は減少し、少数精鋭の業者が残る方向に進む可能性が高いです。

・今後の人手不足と効率化

長期的には、下請け業者の数が減少する一方で、効率化のための企業統合や業界の集約が進む可能性があります。これにより、少数の大手業者が多くの案件を受注し、小規模な下請け業者が減少することが予想されます。

4. 政府の政策や地域支援

地方自治体や政府が建設業界の支援策を強化することで、ある程度下請け業者を維持するための取り組みが行われる可能性もあります。特にリフォーム市場や公共事業が増加すれば、一定の下請け業者は引き続き必要とされるでしょう。

Q.3 これからのリフォーム業はどうしたら伸びていくか

A.3

これからのリフォーム業が成長するためには、以下のようなポイントを押さえた戦略が重要です。消費者のニーズの変化や社会環境の変化に対応しつつ、競争優位性を確保することが求められます。

- 高齢化社会に対応する

日本全体で高齢化が進行し、特に地方では高齢者が住み続けやすい環境を整えるためのリフォーム需要が急増しています。

バリアフリーリフォーム:段差解消、手すりの設置、広い通路の確保、浴室やトイレの改修など、高齢者向けのリフォームを強化します。

介護リフォーム:要介護者向けに特化したリフォーム。介護用ベッドや昇降機、トイレや浴室の改修など、生活支援のためのリフォームを提案。

自宅で長期間生活できるためのリフォーム:住宅の構造や設備を改善して、高齢者が安全・快適に自宅で暮らせる環境を提供します。

- 省エネ・環境対応型リフォーム

環境意識の高まりとエネルギーコストの上昇に伴い、省エネルギーやエコ対応のリフォームはますます重要になっています。特に、家庭でのエネルギー効率の向上を目指すリフォームが需要を集めています。

断熱リフォーム:窓、壁、屋根の断熱を強化することで、冷暖房効率を改善し、エネルギーコストを削減します。断熱性を高めることで快適さも向上します。

太陽光発電システムの導入:太陽光パネルの設置や、家庭での再生可能エネルギー活用を促進。蓄電池やエコキュートの導入も需要があります。

エコ設備の導入:高効率エアコンやLED照明、スマート家電など、エネルギー消費を抑える設備を導入するリフォームを提供。

- デジタル技術を活用する

IT技術やデジタルツールを活用したリフォーム業務の効率化は、これからの競争力の要です。

デジタル設計ツールの活用:BIM(ビルディングインフォメーションモデリング)や3Dシミュレーションを使って、顧客がリフォーム後のイメージをリアルタイムで確認できるサービスを提供します。これにより、提案の精度が高まり、顧客満足度も向上します。

オンラインでのコンサルティングや見積もり:コロナ禍を契機に、オンラインでの商談やリフォーム計画を立てるニーズが増えました。オンラインでのリモート相談や、AIを使った自動見積もりシステムを導入することで、手軽にサービスを提供できます。

スマートホーム機器の導入:IoT技術を活用したスマートホーム対応のリフォーム。音声操作やアプリで家電や照明を管理できるようにするリフォームが人気です。

- 住宅の老朽化と耐震性への対応

日本の住宅は築年数が経過するにつれて老朽化が進んでいます。これに伴い、耐震性や安全性に関するリフォーム需要が高まっています。

耐震リフォーム:特に1980年代以前に建てられた住宅は耐震性が不足している場合が多いため、耐震補強工事を行うことが重要です。地方でも耐震基準に合った住宅にリフォームするニーズが増えています。

構造補強リフォーム:建物の基礎や柱の強化、劣化した部材の交換など、長期間安定して住むための基盤強化が求められます。

- リモートワーク対応のリフォーム

コロナ禍以降、リモートワークが定着しました。家で仕事をするための快適な作業環境を整えるリフォームが増えています。

ホームオフィスの設置:リモートワークに適した個室や作業スペースを作るリフォーム。静音性や快適性を重視した間取り変更や設備設置を提案。

通信環境の改善:高速インターネット環境や、電源の確保を含む作業空間の整備が求められます。

- ニッチな市場をターゲットにした差別化戦略

リフォーム市場が競争激化する中で、他社と差別化するために、特定のニッチ市場にターゲットを絞ることも有効です。

高級リフォーム:デザイン性の高いリフォームや高級素材を使った内装リフォーム。高所得層向けに特化した高品質な仕上がりを提供。

高齢者向けリフォーム:介護や高齢者支援を重点に置いたリフォーム。地域によっては、こうした特化型サービスが競争優位性になります。

エコリフォームや環境配慮型リフォーム:持続可能な建築素材やリサイクル可能な素材を使用するなど、環境に配慮したリフォームを提供。

- 地域密着型のサービス提供

地域密着型のサービスを提供することも、リフォーム業の成長には重要です。特に地方では、地元の特性やニーズに応じたサービスを提供することで顧客の信頼を得ることができます。

地域特有のニーズに対応したリフォーム:例えば、地元の気候や風土に適した建材の選定、地域文化に根ざしたデザインなど。地方ならではのニーズに応じたカスタマイズされた提案が求められます。

地元の施工業者と提携:地元の信頼できる職人と連携して、迅速で高品質な施工を提供することが、地域での競争力を高めます。

- アフターサービスの強化

リフォーム業は、一度の取引で終わらず、アフターサービスやメンテナンスが重要な要素です。顧客に対して継続的なサポートを提供することで、リピーターを確保することができます。

長期保証と定期メンテナンス:リフォーム後の保証制度を充実させ、定期的なメンテナンスサービスを提供することで、顧客の安心感を提供します。

以下参考資料

業者の人工統計

全国の業者の平均年収は400万以下と言われています。

2035年(10年後後)には2020年の業者数の約半分になると言われています。

2045年(20年後後)には3分の一になると言われています。

2023年3月26日の日本経済新聞より

【大工が激減した理由】(施工管理チャンネルより)